2025年 11月12日,由广州新华学院艺术设计与传媒学院承办的学者讲坛在定静 1F403 成功举办。本次讲坛以“近代广东侨乡民居文化比较”为核心主题,由艺术设计与传媒学院艺术设计学专业主任林钟才主持,学院党总支书记郑培心及陈捷云、杨晶、尹瑶、孙宇萱等专业教师出席,华南农业大学水利与土木工程学院教授、英国爱丁堡大学访问学者郭焕宇担任主讲嘉宾,以跨学科视野系统解构近代广东侨乡民居的文化基因与演化逻辑,为在场师生呈现了一场深度的岭南建筑文化学术盛宴。

参与讲座的领导老师

讲座精彩回顾:

三维解构侨乡民居文化核心

1、研究框架:立足三大动因的系统建构

郭焕宇教授以建筑史学与建筑美学为理论根基,整合人文社会科学研究方法,搭建了 “侨汇经济 — 社会结构 — 人文品格” 三位一体的研究框架。该框架通过田野调查与文献分析相结合的方式,深度揭示了近代广东侨乡经济形态、社会变迁、人文精神与民居建筑文化之间的复杂互动关系,突破了传统建筑研究中静态描述形制的局限,构建起动态化、系统化的跨学科研究体系。

郭焕宇教授主讲

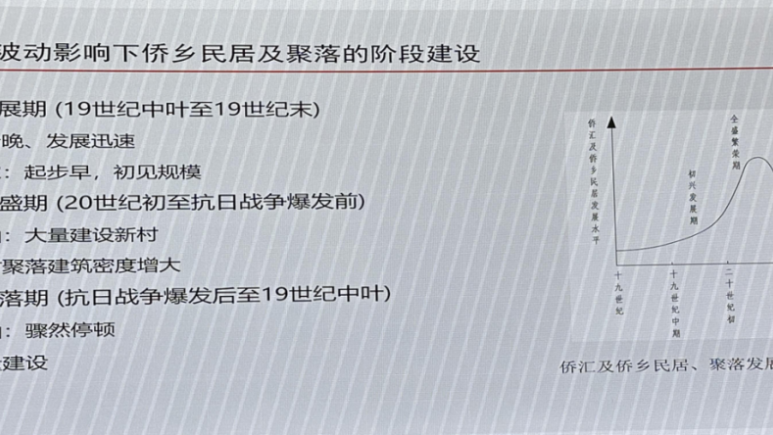

2、时空演化:侨汇驱动下的建设脉络

讲座通过侨汇波动曲线,清晰呈现了近代广东侨乡民居建设的三阶段演化特征。初兴发展期(19 世纪中叶至 19 世纪末),潮汕、客家侨乡起步较早并初见规模,广府侨乡虽起步晚但发展迅猛;繁荣全盛期(20 世纪初至抗日战争爆发前),广府、潮汕地区掀起 “新村建设热潮”,客家地区则以旧村聚落加密为主要特征;低潮衰落期(抗日战争爆发后),广府、潮汕建设活动骤然停顿,仅客家山区保留少量延续性建设。这种差异与侨汇流布网络、地域资源条件密切相关,构成了侨乡民居发展的动态图谱。

侨乡民居、聚落发展过程

3、民系分野:三大侨乡的文化特质与建筑表达

郭焕宇教授通过空间分布区划图与典型案例,系统解析了广府、潮汕、客家侨乡民居的差异化特征。在空间分布上,广府侨乡呈现乡村与墟镇高度融合的 “组团式分布” 肌理,潮汕侨乡以新旧聚落连续扩展形成大型密集型聚落,客家侨乡则受地形限制呈分散布局;在建设模式上,广府侨乡以琼林里为代表的合股经营模式为主导,潮汕、客家侨乡则以独资建设模式为核心;在文化融合上,广府侨乡呈现中外文化 “交融式融合”,洋化装饰与功能创新贯穿建筑内外,潮汕侨乡为本土文化主导的 “吸纳式融合”,在传统 “四点金” 形制基础上局部演化,客家侨乡则是外来文化 “嵌入式融合”,洋化元素多附加于建筑外观。

讲座内容精彩片段

4、学术创新:跨学科视野的方法论启示

讲座强调,侨乡民居不仅是建筑遗存,更是承载侨胞家国情怀与地域生态互动的 “空间文本”。研究突破单一建筑学科视角,引入宗族结构分化、侨汇经济驱动、人文品格塑造等多维分析维度,为侨乡文化研究提供了新的方法论范式。通过亲缘关系网络分析、侨批银信档案解读、户均面积数据比对等实证研究方法,使民居文化比较更具科学性与说服力。

最后,讲座随着热烈的掌声精彩结束,学院党总支书记郑培心为郭焕宇教授献上鲜花和纪念品以表谢意。

为郭焕宇教授颁发纪念品

结尾:以学术之力传承文化根脉

本次讲坛通过多维视角的学术解析,不仅让在场师生深化了对近代广东侨乡民居文化多样性的认知,更明晰了建筑背后的经济逻辑、社会结构与人文精神。郭焕宇教授的分享为相关领域研究提供了重要参考,也为传统村落保护与文化传承提供了学术支撑。广州新华学院艺术设计与传媒学院将持续引入优质学术资源,搭建跨学科交流平台,助力学生拓宽文化视野、提升学术素养,为培养兼具文化自信与创新能力的高素质人才筑牢基础。

师生与郭焕宇教授合影留念

图片丨黄冯洁 王秀珠

文字丨蔡思彤

编辑丨刘勇

初审丨陈可 张暖瑾

复审丨陈捷云

终审丨李海峰