2025 年 10 月 10 日至10月 21 日,广州新华学院艺术设计与传媒学院 22 级艺术设计学专业的 35 名学子和2名带队老师,踏上了为期 12 天的云南艺术采风之旅。作为专业必修的实践课程,此次行程包括昆明、大理、香格里拉、丽江四地的历史古城、民族聚居地与非遗工坊,以 “行走的课堂” 践行课程目标——在实地考察中感知文化魅力,在非遗体验中积累设计素材,为后续的采风课程设计注入鲜活的民族文化基因。

从广州南站出发,经动车抵达昆明后,学子们首站奔赴大理。这座千年古城,成了大家触摸民族艺术的第一站。

10 月 11 日清晨,汽车沿洱海西岸行驶,抵达双廊古村时,湖面正泛着粼粼波光。蓝白相间的民居沿着海岸线铺开,阳光洒在洱海上的颜色,比调色盘里的“群青”更鲜活!作为艺术设计学专业的核心能力之一,“色彩感知” 在此刻不再是课本理论——洱海的蓝、民居的白、草木的绿,成了最生动的“自然色卡”,为后续设计的色彩搭配积累了一手灵感。

10 月 13 日的周城之行,是此次采风的 “实践高光时刻”。作为 “中国白族扎染之乡”,这里的染坊飘着淡淡的板蓝根香气。在非遗师傅的指导下,学子们亲手完成了扎染的全流程:有人将白布折叠成菱形捆扎,有人用棉线绕出螺旋纹路,再将布胚浸入靛蓝染液中。“第一次看着布从浅绿慢慢变成深蓝,拆开线的瞬间,冰裂纹路突然‘冒’出来,这种‘人工设计 + 自然生成’的惊喜,是电脑绘图给不了的!”林嘉妍同学举着自己的扎染作品,脸上露出兴奋的笑容。此次体验,不仅让大家掌握了传统扎染技法,更理解了“手工温度”对设计的意义——这正是课程“创造性发掘民族民间艺术”目标的鲜活实践。

离开周城,学子们又走进喜洲古镇的白族民居,参观了乔家大院博物馆,跟随讲解员的步伐,同学们认识了“三坊一照壁”的布局、木雕上的“喜上眉梢”纹样、石雕中的“吉祥八宝”图案,“原来白族建筑的对称美学,和我们之前学的‘品牌 LOGO 平衡设计’原理相通。”有同学恍然大悟,不由地发出感叹!这种将民居的雕刻纹样与现代设计元素关联的“传统与现代的对话”,正是采风课程希望培养的核心能力,也为后续设计的“文化转译”埋下伏笔。

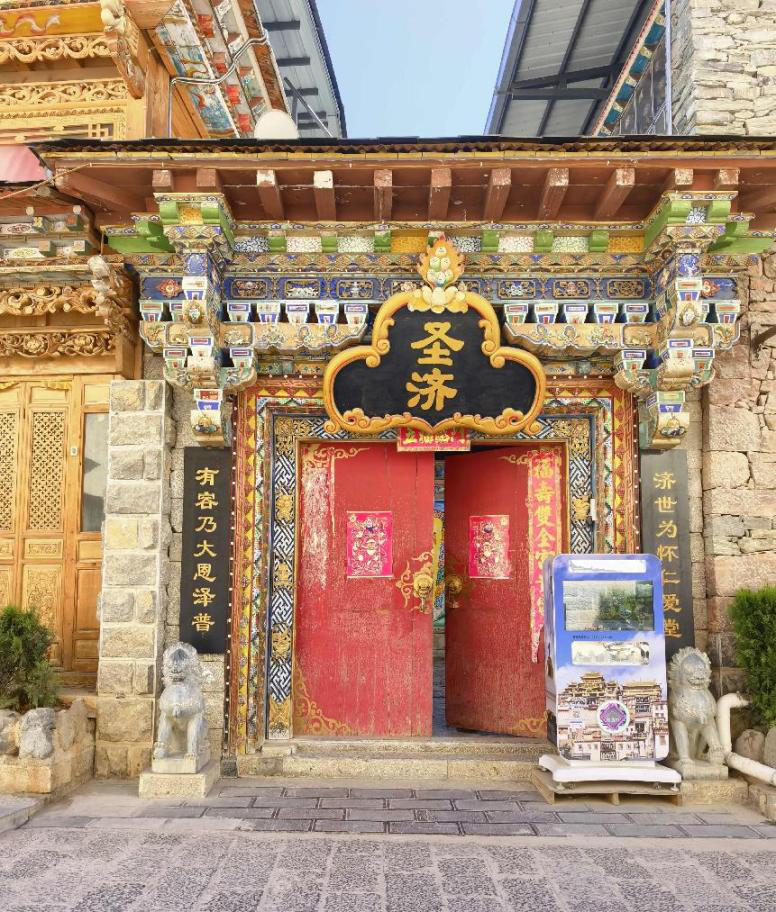

从大理向北,汽车驶向香格里拉,海拔渐升,文化符号也随之切换。这里的藏族建筑、宗教艺术,为学子们打开了另一扇设计之窗。

10 月 15 日,独克宗古城的转经筒在阳光下转动。这座“月光之城”的藏式民居以红、白、黑为主色调,平顶、梯形窗的设计既适应高原气候,又充满独特的视觉张力。藏族民居的“梯形窗”线条很利落,如果简化成几何元素,可以形成独特的包装设计。此外,古城里的藏式挂毯、银饰纹样,也被大家收入“设计素材库”,这些充满民族特色的符号,让“文化自信” 不再是抽象概念,而是可落地的设计元素。

午后的松赞林寺,金顶在阳光下熠熠生辉。寺内壁画的色彩搭配让学子们驻足:红与黄的庄重、蓝与绿的静谧,既符合宗教场所的氛围,又极具视觉冲击力。有同学顿时产生了灵感:“之前总觉得高饱和度色彩难驾驭,今天才发现,藏族壁画的色彩比例很讲究——小面积的红点缀大面积的白,既醒目又不杂乱。”边说边对着壁画拍照,并计划将这种色彩逻辑用在后续的插画创作中。此次考察,让大家理解了“色彩不仅是审美,更是文化表达”,呼应了课程 “培养文化审美意识”的素质目标。

10 月 16 日,虎跳峡的江水奔涌而下。岩壁的肌理、水流的曲线、峡谷的纵深,成了“自然设计” 的范例。水流撞击岩石形成的“浪花形态”,形同服饰里的褶皱设计,自然中的 “不规则美” 能打破现代设计的刻板感 —— 这正是采风课程“拓展设计空间”的初衷,让学子们从自然中汲取不拘一格的创作灵感。

离开香格里拉,学子们抵达丽江。这里的东巴文化、古城建筑,成了“民族符号转译”的最佳课堂。

10 月 17 日,东巴文化博物馆的展柜前,学子们围着纳西族象形文字惊叹不已。“太阳”是圆圈加射线,“山水”是线条的组合,东巴文本身就是最原始的设计符号!如果将这些文字简化后,融入IP 形象设计中,可以让传统文字“活”在现代作品里。博物馆里的纳西族服饰也让大家收获满满——麻布的质感、刺绣的纹样,为 “面料设计” 提供了真实样本,实现了课程“丰富设计素材积累”的能力目标。

丽江大研古城“以水为脉”的布局,是另一处设计宝藏。10 月 18 日,学子们沿着溪流行走,观察桥梁与民居的共生关系:古城的“石桥 + 流水”组合,很像现代景观设计里的“动线引导”,用自然元素划分空间。此外,天地院的纳西东巴文化讲座也让同学们有意外的收获,此次讲座由和学光教授主讲,生动演绎了东巴文化的神秘与内涵,也让大家意识到 “设计不仅是视觉,更是文化场景的构建”。

10 月 19 日,采风接近尾声,学子们在昆明的两座博物馆里,完成了“文化素材的整合与复盘”。

在云南省博物馆,云南历史艺术的脉络逐渐清晰;而云南民族博物馆的少数民族服饰展区,成了大家 “对比学习” 的课堂。“之前在大理看的白族服饰,和这里的彝族银泡衣、傣族筒裙放在一起,才发现西南民族服饰的‘共性与个性’—— 比如都重视刺绣,但纹样主题不同。”黄元靖同学边整理照片边说,这种“跨民族对比”让她的采风报告有了更深的思考。

“艺术设计从来不是闭门造车。” 带队老师杨韵怡、陈捷云在返程途中总结,“这次采风让学生从‘看文化’到‘懂文化’,再到‘用文化’—— 比如有的学生计划将独特的民族图腾融入文创设计,有的想把东巴文做成 IP 形象,这正是实践课程的意义。”

10 月 21 日,D3844 次动车缓缓驶入广州南站,22 级艺术设计学专业的云南采风之旅落下帷幕。但这场旅程留下的,不仅是满满的素材库,更是一种 “扎根文化” 的设计思维 —— 从洱海的色彩到扎染的温度,从藏地的纹样到东巴的文字,这些来自云滇的文化印记,终将在未来的采风课程设计中,绽放出属于年轻设计师的“文化底气”。

而这,正是艺术设计学采风课程最珍贵的价值:让传统文化成为设计的“活素材”,让行走的体验成为创作的“源动力”。

图片丨陈捷云、杨韵怡、潘杰仪

文字丨陈捷云

编辑丨陈可

初审丨张暖瑾 陈捷云

复审丨林钟才

终审丨李海峰